Die Evolution des Auges und Besonderheiten des Sehens bei Tieren:

Wie haben sich die Augen entwickelt ?

Augen gibt es seit mindestens 538 Millionen Jahren. Doch ihre Bauelemente - opsinhaltige lichtempfindliche Zellen (Photorezeptoren) - bei Mehrzellern sind mit ca 600 Millionen Jahren noch viel älter. Richtungsabhängiges Verhalten auf Licht (Phototaxis) bei Einzellern gibt es sogar noch länger. Bei Cyanobakterien konnte dieses Verhalten nachgewiesen werden. Ihre Vorfahren gibt es schon seit 3,5 Milliarden Jahren. Im Folgenden die Entwicklungsgeschichte (Evolution) des Organs Auge und der Sehfähigkeiten generell:

Zunächst war mittels der lichtempfindlichen Zellen (“Augenflecken”) an der Oberfläche von kleinen Mehrzellern nur eine Unterscheidung in Hell und Dunkel möglich. Der Regenwurm und der purpurne Seeigel sind heute noch die bekanntesten Beispiele dafür. Nicht so bekannt aber auch ohne richtige Augen und nur mit lichtempfindlichen Oberflächenzellen ausgestattet, ist der nachtaktive Schlangenstern (Ophiocoma wendtii), der fünf Arme und einen Durchmesser von etwas über 20 Zentimeter hat. Genaugenommen ist er ein einziges aus vielen Teilen bestehendes Komplexauge (s.u.), da seine gesamte Oberfläche von kleinen Augenflecken durchbrochen ist, die mit direkt unter der Haut verlaufenden Nervenbündeln verknüpft sind. Er ist ein naher Verwandter des Seesterns und des Seeigels, lebt in der Karibik und ist ein lebendes Fossil, da es ihn schon seit mehr als 500 Millionen Jahren gibt.

Beim sogenannten Flachauge, wie die Qualle es hat, haben sich die einzelnen lichtempfindlichen Zellen zu Gruppen zusammengeschlossen, dadurch konnte dann schon grob die Richtung eingeschätzt werden, aus der das Licht kommt.

Dann kamen mit den Pigmentbecheraugen die ersten angedeuteten Augen. Sie waren zentrale Einstülpungen des ursprünglichen Flachauges, daher auch Grubenauge genannt, mit verschiedenen Farbrezeptorzellen. Durch die Rundung der Vertiefung konnte das Tier erstmals, wenn auch noch relativ unpräzise die Richtung erkennen, aus der Licht oder der Schatten eines Freßfeindes kam. Manche Schnecken haben noch heute solche Augen.

Als nächstes verengte sich die Öffnung der Grube und es entstand das Lochblendenauge, das heißt die kleine Öffnung dient der Scharfstellung, so wie die meisten von uns die Lochblendenkamera aus dem Physikuntericht kennen. Hiermit konnte man schon die Form eines Gegenstandes erkennen. Das Bild wurde erstmals scharf. Der Nachteil war, dass weniger Licht ins Auge kam, das Bild war also scharf aber dunkel, während es vorher hell aber unscharf war. Heute hat nur noch der Nautilus - ein Tiefseetintenfisch - ein solches Auge.

In der weiteren Entwicklung bildete sich eine Linse hinter der Öffnung, die das Licht auf die Netzhaut - eine jetzt spezialisiertere Schicht von Fotorezeptoren - lenkte und das Bild jetzt auch scharf UND hell abbildete, denn nur so konnte ein gutes Bildsehen erreicht werden. Ab hier kann man wohl erst von "richtigen" Augen sprechen. Anschließend wurden hier zwei Wege beschritten:

Die eine Lösung lag in der Vergrößerung der Zahl der Einzelaugen und führte zu den Komplex- oder Facettenaugen. Ein Beispiel hierfür sind die Libellen, deren Auge genaugenommen aus bis zu 30.000 Einzelaugen besteht. Jedes Einzelauge nimmt nur Licht aus einer bestimmten Richtung, beziehungsweise einem bestimmten Winkel, wahr. Denn die optischen Achsen, selbst unmittelbar benachbarter Einzelaugen, weichen leicht voneinander ab. So blickt jedes Einzelauge in eine etwas andere Richtung. In ihrer Gesamtheit erzeugen die Einzelaugen ein Mosaikbild. So entsteht zwar keine 100% scharfes oder gar für verschiedene Entfernungen scharf zu stellendes Bild aber ein hochleistungsfähiges Bewegungssehen, da jeder gesehene Gegenstand dann nacheinander in den versetzten Einzelaugen auftaucht und so die Geschwindigkeit und Richtung des Gegenstandes (der Beute bei der Libelle) genauer einschätzbar ist. Die Libellen sind so Rekordhalter im Erkennen von Veränderungen in ihrer Umgebung, da sie bis zu 300 Einzelbilder pro Sekunde erfassen können. Beim Facettenauge der Fliege wurde so eine Flimmerfusionsfrequenz (max. Anzahl der Einzelbilder, die pro Sekunde erfasst werden können, bevor es ein fließendes Bewegtbild ist) von 240 Hz (Bilder pro Sekunde) gemessen. Bei uns reichen beim Fernseher schon 25 Bilder pro Sekunde, um den Eindruck eines fließenden Bildes zu haben und keine Einzelbilder mehr zu sehen. Interessanterweise sind die Facettenaugen nicht nur zum Bewegtsehen geeignet. Bienen können zahlreiche Muster unterscheiden und man kann sie sogar auf das Wiedererkennen von Photos von Menschengesichtern trainieren.

Tautropfen auf den Augen einer Libelle wirken hier wie kleine Lupen, um die einzelen Öffnungen der Einzelaugen noch besser erkennen zu können

Bereits lange vor den Libellen, gab es eine einfachere Form des Facettenauges bei den Trilobiten. Diese gepanzerten Gliederfüßer krochen während des Paläozoikums (Erdaltertum) über die Meeresböden und verschwanden während eines Massenaussterbens vor rund 250 Millionen Jahren, noch bevor die Dinosaurier kamen, vom Globus. Man findet heute noch sehr viele Versteinerungen mit ihnen. An einer 429 Millionen Jahre alten Versteinerung wurde jetzt ein gut erhaltenes Facettenauge entdeckt. Der untersuchte Trilobit hatte 200 solcher Seheinheiten, was ihm eine mosaikähnliche Wahrnehmung seiner Umgebung ermöglichte. So konnte er Hindernisse, Unterschlüpfe und Raubtiere wie Cephalopoden – entfernte Vorfahren des Oktopus – sehen. So gut wie die moderne Insekten konnten die Tierchen zwar nicht sehen aber die Funktionsweise der Augen war die gleiche wie bei den Libellen.

Die andere Gruppe von Lebewesen setzte bei der Optimierung auf zahlreiche Veränderungen wie die Vergrößerung des Auges, die Vermehrung von Sinneszellen in der Netzhaut (Retina) und auf zusätzliche Konstruktionen wie etwa die Iris als Blende, die den Lichteinfall regelte und Strukturen zur Scharfeinstellung auf verschiedene Entfernungen durch verformen der Augenlinse. Das ist der Weg des Linsenauges, wie es der Mensch hat, und was wir heute unter einem kompletten Auge verstehen. Diese “Endversion” eines Auges ist am Beispiel des Menschen auf der Seite Aufbau des Auges schematisch dargestellt.

Weitere Details in der Fortentwicklung des Sehens betreffen die Entwicklung des Farbensehens. Die meisten Vögel haben noch vier verschiedene Farbpigmente in ihren Farbrezeptoren (Zapfen, siehe Netzhaut unter Bestandteile des Auges). Die meisten Säugetiere (z.B. Hunde, Katzen, Pferde etc.) jedoch nur noch 2 (für Blau- und Grünerkennung), da die ersten Säugetiere sich nur nachts aus ihren Höhlen wagten und daher Lichtempfindlichkeit wichtiger war, als Farbempfindlichkeit. Grautöne können daher von ihnen besser unterschieden werden als von uns Menschen. Auch der Kampfstier hat, wie alle Rinder, gar keinen Rezeptor für Rot. Er sieht nur ein blaugrünes Farbspektrum und ist gewissermaßen Rot-Grünblind.. Der Matador könnte also mit einem Tuch beliebiger Farbe vor ihm herumwedeln, der Stier reagiert gleich, denn er spricht nur auf die Bewegung an. Später (vor 40 Millionen Jahren) wurde dann die Unterscheidung von reifen Früchten wichtiger und es bildete sich wieder ein drittes Farbpigment (Trichromatisches Sehen oder Dreifarbensehen -> Blau, Grün und Rot). Typisch kann man dies an bestimmten Affenarten in Afrika beobachten. Hier hängt die Fähigkeit auch Rot erkennen zu können, eng mit der Verfügbarkeit auffälliger, rötlich gefärbter Palmfrüchte zusammen. Im Rahmen neuerer Forschungen analysierte man Daten zum Farbensehen und zur Verbreitung von mehr als 400 Affenarten, sowie Daten zur Fruchtfarbe von über 1700 Palmenarten. Die Ergebnisse waren eindeutig: Das trichromatische (Dreifarbensehen) Sehen kommt am häufigsten bei Affenarten in afrikanischen Ländern vor, in denen es außerdem ein hohes Vorkommen an Palmenarten mit sehr farbenfrohen, auffälligen Früchten gibt. Tiefseelebewesen wiederum nehmen in der Regel nur blauviolettes Licht wahr, da blaues Licht unter Wasser die größte Reichweite hat und die anderen Farben in der Tiefe des Wassers "verschluckt" werden. Vergleiche auch die Seite über die Besonderheiten beim Tauchsport.

Das Sehen bei Nacht ist für hauptsächlich oder gar rein nachtaktive Tiere von besonderer Bedeutung und führt zu Spezialisierungen. Eulen z.B. beschränken sich mehr auf das Schwarz-Weiß-Sehen und haben deswegen weitaus mehr und dichter gepackte lichtempfindliche Stäbchen als farbempfindliche Zapfen in ihrer Netzhaut. Eulen sind dadurch die einzigen Raubvögel die bei Dunkelheit jagen. Sie sehen in der Nacht 2,5 mal heller als wir. Eine Ausnahme ist der Helmgecko, die einzige Wirbeltierart, von der man weiß, dass sie nachts Farben erkennen kann. Diese Eigenschaft haben die Geckos ihren äußerst lichtempfindlichen Augen zu verdanken. Die Zapfen der Netzhaut des Helmgeckos sind circa 350-mal lichtempfindlicher als jene der menschlichen Augen bei Dämmerlicht.

Zusätzlich sind die Augen nachtaktiver Tiere meist besonders groß, um viel Licht hineinzulassen. Bei den Eulen füllen die Augen bis zu 70% des Schädels aus, während es bei uns nur 5% sind. Weiterhin gibt es gibt bei nachtaktiven Tieren eine Art “Restlichtverstärker” eine Schicht (Tapetum lucidum) hinter der Netzhaut, die das Licht im Auge noch einmal auf die Netzhaut spiegelt, um es sozusagen “doppelt zu verwenden”. Man erkennt solche Augen am bläulichen Leuchten der Pupillen in der Dunkelheit (auch bei Katzen und Hunden) durch die Reflexion des Lichtes z.B. einer Taschenlampe. Durch diese bessere Lichtverwertung brauchen Katzen im Vergleich zum Menschen nur einen Sechstel der Lichtmenge, um sehen zu können. Mondlicht reicht ihnen, um bei der Jagd erfolgreich zu sein. Eine besondere Variante sind die Augen der Rentiere, die die Lichtempfindlichkeit ihrer Augen an die jahreszeitlichen Wechsel anpassen können. diese Leistung hat sich aufgrund der extremen Lichtunterschiede in dieser Gegend entwickelt. Im Sommer ist es in Norwegen zwei Monate lang extrem und ununterbrochen hell und ebenso lang fehlt die Sonne am Winterhimmel fast die ganze Zeit. Die Pupille leuchtet bein den Rentieren im Sommer golden und im Winter tiefblau. Die "Sommeraugen" reflektierten zur Vermeidung von Blendung 95 Prozent des Lichts aus dem Auge heraus, während es bei den "Winteraugen" nur 40 Prozent sind. Die Erklärung: Das Licht im Winterauge wird in der Netzhaut mehr gestreut und reflektiert nicht so stark aus dem Auge heraus. Dadurch werden die für das Hell- und Dunkelsehen verantwortlichen Fotorezeptoren stärker angeregt. So steigt die Lichtempfindlichkeit stark, und die Rentiere sehen noch bei fast vollständiger Dunkelheit, wenn auch auf Kosten der Sehschärfe. Damit das Licht im Winter nicht vollständig reflektiert, sondern auf die Fotorezeptoren gestreut wird, strukturiert sich das aus Kollagenbündeln bestehende Tapetum lucidum um. Beim Winterauge liegen dann die Kollagenfasern dichter beieinander, so dass einfallendes Licht in kürzeren Wellenlängen, die der Farbe Blau entsprechen, streut.

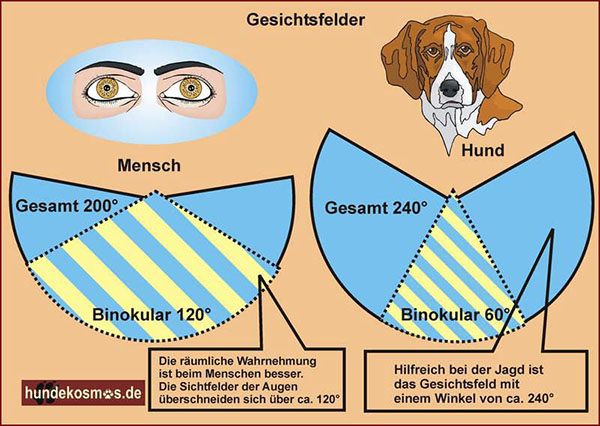

Eine weitere Besonderheit ist auch die Entwicklung der Lage der Augen und damit das Gesichtsfeld. Fluchttiere wie Pferde, Rehe, nicht jagende Vögel oder Kaninchen, die ein großes Blickfeld grob überschauen müssen, tragen die Augen seitlich am Kopf und haben kaum echtes räumliches Sehen, während Raubtiere, wie z. B. Katzen und Raubvögel wie z.B. Eulen, die überlappende Blickfelder mit guter räumlicher Auflösung benötigen, die Augen vorn und eng beisammen tragen. Im folgenden Bild ein Schema zu einem Mittelding, dem Hund, im Vergleich zum Menschen. Hier wird das Gesichtsfeld zu Lasten des räumlichen Sehens geradeaus etwas erweitert, was bei der Jagd hilfreich ist, um auch nach den Seiten mehr mitzubekommen. Ein spannender Kompromiss ist das Chamäleon, dass ein Gesichtfeld von bis zu 340 Grad hat aber die getrennt beweglichen Augen im Bedarfsfall auf die gleiche Richtung ausrichtet und so präzise mit der Zunge nach dem Insekt schnappen kann.

Beispiele für das Gesichtsfeld bei Tieren:

- Fliegen und die Waldschnepfe fast 360°

- Frosch ca.330°

- Turmfalke 300°

- Krokodil 290°

- Schleiereule 160°

- Schnecken etwa 100-200°

- Quallen und Würmer ca. 100° - 180°

Wenn der Sehwinkel, z.B. wegen der Bedeutung des räumlichen Sehens und deswegen nur nach vorne blickenden Augen, stark eingeschränkt ist aber die Rundumsicht trotzdem zur Beobachtung der Umwelt von Bedeutung ist, wird dies durch große Beweglichkeit des Kopfes oder Halses ausgeglichen. Dies gilt z.B. für die Eulenvögel mit ihren eng beieinanderstehenden und unbeweglichen Augen: Der Blassuhu kann seinen Kopf um 270 Grad drehen.

Besondere Spezialisierungen und Sehfähigkeiten bei Tieren:

Weitblick über 500 Meter, einen 360 Grad Rundumblick, 30.000 Einzelaugen - in der Tierwelt gibt es Augen der Superlative. Die menschlichen Augen sind dagegen so eine Art Universalaugen, die viele Fähigkeiten vereinen. Bei den Tieren liegen häufig Spezialisierungen vor, in denen sie zum Teil deutlich besser sind. Es gibt Tiere mit "Belichtungsmesser-Augen", "Sextanten-Augen", "Entfernungsmesser-Augen" und "Bewegungsmelder-Augen". Dies dient ihrem speziellen Überlebensraum. Sie haben dafür dann aber auch Schwächen, in denen sie dem menschlichen Auge teilweise weit unterlegen sind. Für manche Tiere ist der Sehsinn auch nicht der wichtigste Sinn und sie sind mehr auf andere Sinne wie das Riechen z.B. spezialisiert. Die besonderen Leistungen besimmter Tieraugen ergeben sich nicht immer nur aufgrund der speziellen Augenbauweise, sondern man muss das Sehsystem als Ganzes betrachten, wenn man die Spezialisierung und die besonderen Leistungen analysiert. Oben waren schon ein paar Beispiele für diese besonderen Sehsysteme. Im Weiteren noch mehr Spezialisierungen:

1. Farbensehen:

Jedes Tier sieht ein etwas anderes Farbspektrum, je nach dem, wozu es bestimmte Wellenlängen des Lichtes nutzt und zum Überleben in seinem Umfeld braucht. Die Empfindlichkeit der jeweiligen Rezeptoren ist unterschiedlich ausgeprägt. Kaninchen z.B. haben Schwierigkeiten, bestimmte Farben zu erkennen, können dagegen leicht zwischen Blau und Grün unterscheiden. Das Pferd kann einige Farben (Gelb und Grün) besser erkennen als andere (Blau und Rot). Hunde können Gelb, Rottöne und Orange nicht erkennen, ebenso wie Blau. Ihre Farbpalette bewegt sich also im Grünbereich. Um so mehr Hochachtung muss man vor der Leistung eines Blindenführhundes haben, der an einer Ampel richtig entscheiden muss. Insgesamt haben - von Ausnahmen abgesehen - die meisten Tiere eine sehr schlechte Farbwahrnehmung, dafür sehen viele Arten in Farbbereiche hinein, die dem menschlichen Auge nicht zur Verfügung stehen und nutzen dabei zusätzliche Farbrezeptoren.

Infrarot z.B. ist eine Wärmestrahlung, die zur groben Zielsuche und Navigation verwendet wird. Einige Fische und Schmetterlinge sehen bis in den Infrarotbereich hinein, was ihnen zusätzliche Sehinformationen in der Morgen- und Abenddämmerung verschafft.

Nicht über die Augen geht die Leistung der infrarotempfindliche Gruben in der Nähe der Augen bei bestimmten Schlangenarten (Vipern). Das Grubenorgan vermittelt den Tieren ein detailliertes dreidimensionales Wärmebild der Umgebung, vergleichbar der Leistung eines Auges. Das Organ ist so empfindlich, daß Temperaturunterschiede von 0,003 Grad Celsius wahrgenmmen werden können. Näheres siehe auch HIER. Dadurch können sie warmblütige Säugetiere auch bei völliger Dunkelheit aufspüren, denn das eigentliche Sehen ist bei Schlangen eher von untergeordneter Bedeutung. Zugrunde liegen dem Grubenorgan Wärmerezeptoren und keine Sehorgane im eigentlichen Sinne. Näheres hierzu finden Sie HIER. Diese Rezeptoren ermöglichen Schlangen ihre Beute zu orten, während einige räuberische Käferarten die Richtung von Nahrung versprechenden warmen Waldbränden finden. Näheres siehe Hier. Dem Menschen würde es wenig nützen, da unsere wichtigsten Verhaltensweisen exaktes, scharfes Sehen voraussetzen und eine diffuse Orientierung über Wärme nicht ausreichend wäre.

Ultraviolettes (UV-)Licht wird von vielen Insekten, Mäusen, Fischen und Vögeln erkannt. Viele Blumen haben daher auffällige Muster entwickelt, die nur bei ultraviolettem Licht sichtbar sind, um bestäubende Insekten anzulocken. Bienen können z.B. die Farbe Rot gar nicht sehen, nehmen dafür aber diese Details im UV-Bereich wahr und entsprechend wirken diese Blüten und Pflanzen, die für uns Menschen eher unscheinbar aussehen, auf Bienen besonders anziehend. Die UV-Muster lotsen die Insekten, ähnlich der Beleuchtung einer Landebahn, zur Blüte – unter anderem bei Margeriten, Weißkopfmimosen und Buschwindröschen. Viele Kräuter wie Basilikum, Lavendel, Salbei und Thymian blühen in blauen und violetten Farben. Das wirkt auf Bienen besonders anziehend, während die für das menschliche Auge so attraktiven roten Blüten, z.B. einer wunderschönen roten Rose, aufgrund der anderen Farbwahrnehmung übersehen werden. Weiterhin finden Bienen strukturreiche Blüten interessanter als einförmige. Strahlenförmige oder eingeschnittene Formen, wie Sonnenblumen oder Steinklee, können Bienen besonders gut erkennen. Kompakte und gefüllte Formen – z.B. bei vielen Zuchtrosen oder Dahlien – dagegen nur schlecht. Bienen können zusätzlich polarisiertees Licht wahrnehmen und so selbst bei bedecktem Himmel sich an der Sonne orientieren. Die Hälfte aller Vogelarten hat Gefieder das UV-Licht reflektiert. So gelingt z.B. eine leichtere Unterscheidung, ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelt, während für uns - mit unseren UV-blinden Augen - scheinbar kein Unterschied besteht. Bei den Blaumeisen z.B. haben die Männchen eine ultraviolette Markierung im Gefieder und je stärker die leuchtet, desto größer ist ihre Paarungschance. Manche Beeren leuchten ultraviolett wenn sie reif sind und locken so Vögel an, damit diese sie fressen und die Samenkerne durch ihren Kot verteilen. Greifvögel wie der Turmfalke erkennen aus großer Höhe die Ultraviolettreflexion von Mäusekot und -harn und finden sie so schneller anhand ihrer Urinspur. Um UV-Licht wahrzunehmen haben diese Tiere einen vierten Rezeptortyp. Wir müssen mit drei Farbrezeptoren auskommen (siehe auch unter Farbensehen). UV-Licht ist jedoch auch extrem schädlich für die Augen und zerstört die Fotopigmente im Auge langfristig. Am hellichten Tag aktive Tiere schützen sich daher durch verschiedene Mechanismen, es sei denn, sie leben kürzer als die Schäden zur Entwicklung brauchen. Es fängt an mit der starken Verengung der Pupille (s.u.) bei Tageslicht. Einen weiteren guten Schutz vor dem Eindringen des UV-Lichtes bietet zum Beispiel die Augenlinse, die dadurch aber altert und sich letztendlich in Richtung Grauer Star verändert. Eichhörnchenaugen besitzen gelb gefärbte Linsen, die das UV-Licht filtern. Auf den Fotorezeptoren von Fischen, Vögeln und Schildkröten befinden sich farbige Öltröpfchen. Wir Menschen haben neben dem Schutz durch unsere Linse, gelbes Pigment in der Mitte der Netzhaut, dass das ultraviolette Licht komplett aufsaugt (absorbiert). Das Netzhautzentrum, die Makula, heisst ja deswegen auch auch beschreibend "gelber Fleck" bzw. "macula lutea". Besteht hier ein Mangel kommt es leichter zur Makuladegeneration.

Einige Bienen- und Spinnenarten und u.a. Ameisen können sich auch bei geschlossener Wolkendecke am Sonnenstand orientieren, bzw. nachaktive Insekten wie der Mistkäfer am Mondlicht, indem sie sogenanntes polarisiertes Licht (hat nur eine Schwingungsebene, s. auch Bedeutung des Lichtes) wahrnehmen. Dies ist in der Bauart ihrer Augen bedingt. Da polarisiertes Licht aber auch verwirrend sein kann, bzw. wichtige Dinge so ausgeblendet werden, können die meisten Tieraugen dies bewusst nicht und auch die, die es beherrschen, wie die Honigbiene, können dies nur mit den nach oben gerichteten Teilen ihrer Komplexaugen. Uns bleibt diese Möglichkeit bauartbedingt verschlossen. Zumindest beim Mistkäfer ist noch eine besondere Orientierungsfähigkeit bewiesen worden. In mondlosen Nächten orientiert er sich am Licht der Milchstrasse !

Die besten Farbenseher im Tierreich sind bestimmte Fangschreckenkrebse. Dank 16 verschiedener Farbrezeptoren, davon allein drei für polarisertes Licht, können sie ungewöhnlich viele Farbnuancen erkennen und kommen auch bei schlechten Lichtverhältnissen zurecht. Winzige Öltröpfchen in den Augen arbeiten bei ihnen wie Farbfilter. Die Schmetterlinge halten da knapp mit und auch Insekten haben bis zu neun Farbrezeptoren. Kurzum, im Vergleich zu diesen "Hochleistungsfarbensehern" sind wir quasi "farbenblind".

Sehr schöne Photos von seinen Augen und zahlreichen anderen faszinierenden Tieraugen, mit erklärendem Text, finden sich auf den Seiten der Tierphotographen Heidi und Hans-Jürgen Koch.

2. Größe des Auges:

Vor allem nachtaktive oder in lichtarmer Umwelt (Tiefsee) lebende Tiere haben besonders große Augen, um viel Licht hineinzulassen. Im Februar 2007 wurde ein Kolosskalmar, ein seltener Riesentintenfisch aus dem Meer gezogen. Seine Augen hatten einen Durchmesser von 28cm, so groß wie ein Fußball. Seine Augenlinsen waren so groß wie Orangen. Er lebt in 1000 Meter Tiefe im Meer. Aufgrund des geringen Lichtes dort, hilft ihm sein großes Auge mit einem Pupillendurchmesser von 9 cm, daß möglichst viel von dem wenigen Licht verarbeitet werden kann und er trotzdem Beutetiere aufspüren kann. Photos vom größten Auge der Welt finden Sie HIER. Es kann sich aber nicht um ein ausgewachsenes Tier gehandelt haben, da der Kolosskalmar in größerer Tiefe lebt als der Riesenkalmar und daher größere Augen haben müsste, um das wenige Licht aufzufangen. Ein Riesenkalmar wurde 1878 in Neufundland von Fischern entdeckt. Die vermaßen sein Auge und es soll einen Durchmesser von 40cm gehabt haben. Hier gibt es aber leider keine Photos oder wissenschaftliche Untersuchungen dazu.

Relativ betrachtet trägt der Strauß die größten Augen aller Landlebewesen. Die Augäpfel haben einen Durchmesser von bis zu fünf Zentimeter und sind damit größer als sein Gehirn !

Das größte Auge der Wirbeltiere hatte der vor 160 Millionen Jahren lebende Ophthalmosaurus ("Augensaurier), der so genannt wurde, weil seine im Verhältnis zum Körper extrem großen Augen, fast den gesamten Raum im Schädel einnahmen. Er brauchte diese großen Augen weil er in der Tiefsee bei sehr geringem Licht jagte. Sie hatten einen Durchmesser von bis zu 20cm und waren sehr lichtempfindlich. Verglichen mit den Blendeneinstellungen eines Foto-Objektivs hatten sie eine Blendenzahl von 1:0,8. Eine weitere Besonderheit war die Verstärkung der Lederhaut (s. Bestandteile des Auges und ihre Funktion) rund um die Hornhaut mit 15 Knochenlamellen, um das Auge in den großen Tiefen und bei den hohen Schwimmgeschwindigkeiten gegen den unterschiedlichen Wasserdruck zu stabilisieren. Bei den einzigen nachts jagenden Raubvögeln, den Eulen nehmen die Augen dementsprechend auch 70% des Schädels ein.

Ein besonders extremes Beispiel nicht der absoluten Größe der Augen aber der Relation zur Kopfgröße, sind die Augen der im Mittelmeer lebenden Borstenwürmer. Ihr Sehvermögen ist dem von Mäusen oder Ratten ebenbürtig, obwohl sie relativ einfache Organismen mit einem winzigen Gehirn sind. Die Augen der Borstenwürmer wiegen den Analysen zufolge etwa 20 Mal so viel wie der Rest des Kopfes. Hätte der Mensch im Verhältnis derart große Augen, müsste er zusätzliche hundert Kilo an mühlsteingroßen Augen mit sich schleppen. Als besondere Leistung dieser Augen sehen sie auch im ultravioletten Bereich (UV), der für das menschliche Auge ja unsichtbar ist. Womöglich erkennen die Tiere so biolumineszente (Eigenleuchten von Lebewesen) Signale im nächtlichen Meer.

3. Form und Größe der Pupille:

Bei nachtaktiven Tieren wie Eulen ist die Pupille fast genau so groß wie das Auge, um maximal viel Licht hineinzulassen. Bei direktem Sonnenlicheinfall würden sie erblinden. Um sich an stark wechselnde Lichtverhältnisse und insbesondere grelles Licht anpassen zu können haben manche Pupillen spezielle Formen. Beim Gecko ist der Pupillenschlitz so gekerbt, dass eine Reihe von stecknadelgroßen Löchern entsteht. Bei der Katze liegt ein senkrechter Spalt vor. Beide Muskelanordnungen können rascher reagieren als unsere menschliche Iris.

4. Sehschärfe:

Wie schon erwähnt ist das Sehen nicht bei allen Tieren der wichtigste und stärkste Sinn. Ein Beispiel ist der Weiße Hai. Er kann Gerüche (Blut) und Schallwellen (zappelndes Tier) über große Distanzen wahrnehmen, sein Sehvermögen ist hingegen schwach. Farben und Formen kann er nur schwach unterscheiden. Sein Sehvermögen ist sechs Mal schlechter als das des Menschen. Dies bedeutet, dass der Weiße Hai zwischen Menschen und Flossenfüßern kaum unterscheiden kann. Die Paddel- und Ruderbewegungen von Surfern und Schwimmern lassen ihn schließen, dass es sich bei ihnen etwa um Robben handelt, die ähnliche Bewegungen mit ihren Flossen machen und er greift sie deswegen an. Das Risiko von Surfern die ihr Surfbrett schwimmend in die Brandung schiegen ist daher besonders hoch, vom Weißen Hai mit tierischer Beute verwechselt zu werden.

Ganz anders sieht es bei Raubvögeln aus. Um auch aus großer Höhe kleine Beutetiere erkennen zu können (z.B. Mäuse beim Turmfalken) haben Falken und Adler (Bild eines Steppenadlers unten) ein 2- bis 4-faches höheres Auflösungsvermögen als Säugetiere wie wir. Erreicht wird dies durch bis zu sieben mal so viele Sehzellen auf der Netzhaut. Greifvögel können eine mausgroße Beute aus einer Entfernung von über 3km erkennen.

Hunde wiederum sind nicht nur schlechte Farbenseher, sondern zusätzlich auch leicht weitsichtig. Sie sehen daher auf 25 cm etwas verschwommen und haben Schwierigkeiten ein unbewegliches Objekt direkt vor ihrer Nase zu erkennen. Ihre Sehschärfe ist hier sechs Mal geringer als die eines jungen Menschen. Dafür kann ein Schäferhund die Bewegung seines Herrchens noch in 1,5 km Entfernung erkennen. Details zur Sehschärfe beim Menschen, s.unter Der Sehtest.

5. Bewegungserfassung:

Auch wenn einer Kröte in Gefangenschaft von ihrem Halter fürsorglich tote Fliegen vorgesetzt werden, verhungert sie, weil sie darauf wartet, dass eine lebendige Fliege an ihrem Auge vorbeihuscht. Die Sehzellen auf ihrer Netzhaut - wie auf unserer auch - erkennen nur veränderte Bildeindrücke. Ein ständig gleiches Bild wird quasi "gelöscht". Wir gleichen das durch winzige Augenbewegungen (Mikrosakkaden) aus und haben so ständig ein "neues" Bild unserer Umgebung und erkennen so auch unbewegliche Objekte. Die Kröte hat keine Augenmuskeln, um das Auge zu bewegen und sieht so nicht mal den Stein vor sich, wenn weder sie noch der Stein sich bewegt. Tiere mit unbeweglichen Augen müssen daher den Kopf ständig hin- und herbewegen, um Dinge dauerhaft sehen zu können. Ein Beispiel dafür sind auch viele Vögel, denn aufgrund ihrer schlecht ausgebildeten Augenmuskulatur sind ihre Augen kaum beweglich.

Bestimmte auf Hawaii lebende Vögel wiederum erkennen keine Objekte in schneller Bewegung. So werden sie jedes Jahr zu Hunderten Opfern des Strassenverkehrs. Eine leistungsfähige Bewegungserfassung ist für die meisten Tiere überlebensnotwendig. Die Leistungsfähigkeit hängt von der von Anatomie des Sehapparates ab. Sie ist ein Zusammenspiel vom Bau des Auges an sich, dem Feinbau der Rezeptorzellen des Auges und vor allem der anschließenden neuronalen Verarbeitung. Je mehr Bilder pro Sekunde (gemessen in Hertz bzw. Hz) erfasst werden können, desto präziser ist die Orientierung und die Reaktion auf Umweltveränderungen. Eine große Bedeutung hat hier die Flimmerverschmelzungsfrequenz, das heißt die maximale Anzahl Bilder pro Sekunde, die unterschieden werden können und ab der ein fliessendes Bewegtbild entsteht. Grund für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Sehen, ist die notwendige unterschiedliche Reaktionsfähigkeit auf die Umgebung. Je kleiner und flinker ein Tier ist oder als Raubtier sein muß, desto mehr Vorteile bringt die höhere zeitliche Auflösung der Augen, da so kleinste Bewegungsänderungen des Beutetieres oder des Freßfeindes erkannt werden können. Libellen und Schmeißfliegen gehören zu den Lebewesen mit der höchsten Sensibilität für Veränderungen in ihrer Umgebung. Sie können pro Sekunde 300 Veränderungen (300 Hertz) ausmachen, während es beim Menschen uner idealen Bedingungen maximal 65 sind. Hunde haben mit der Fähigkeit 75 Hertz zu erkennen, etwas "flinkere" Augen. Bei den Wirbeltieren, haben die als Trauerschnäpper bekannten Singvögel, den flinksten Blick, sie sehen mit einer zeitlichen Auflösung von 146 Hertz. Die langsamste zeitliche Auflösung unter den bisher analysierten Tieren hat hingegen der Dornenkronenseestern mit 0,7 Hertz.

6. Tränen:

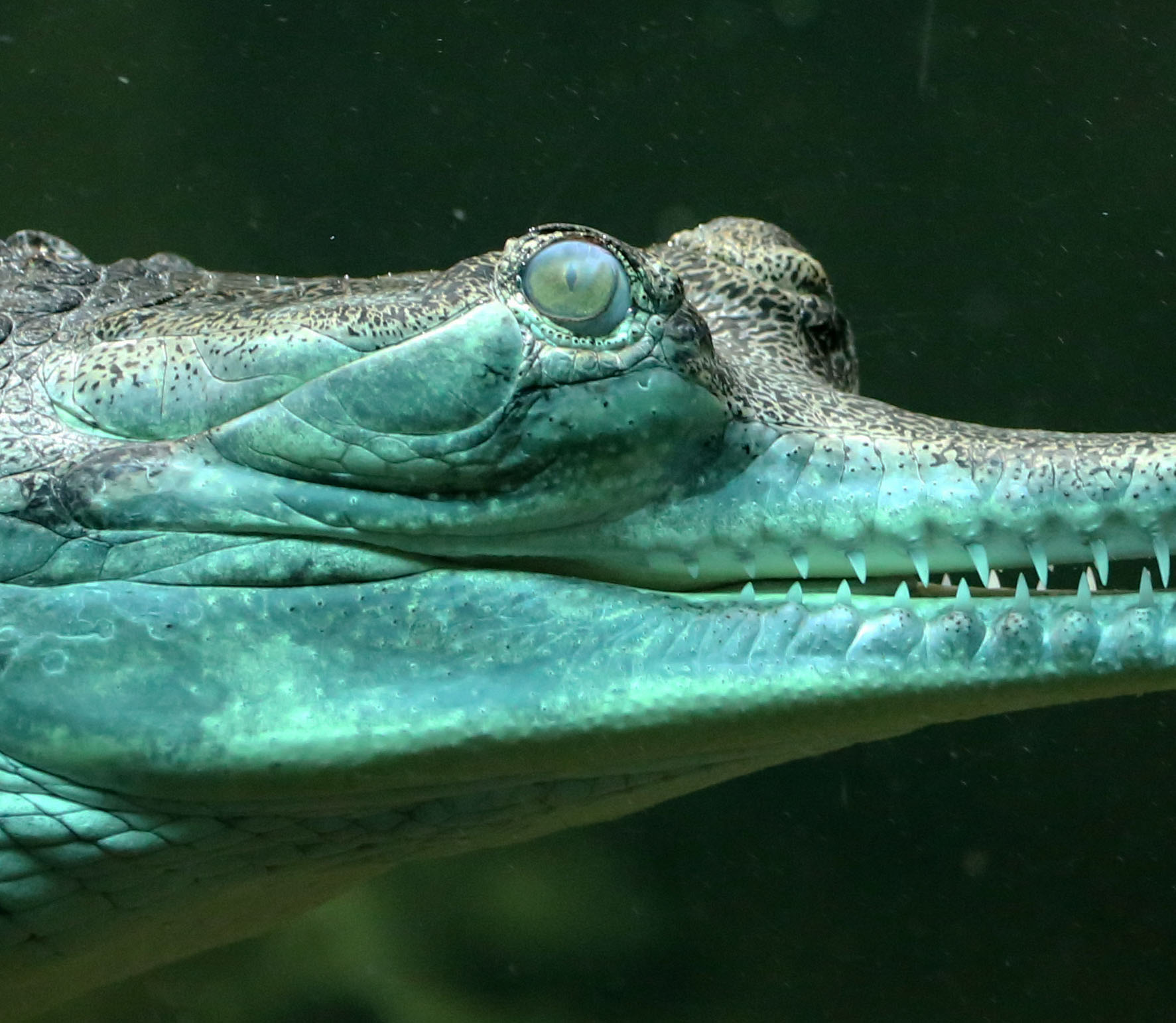

Auch Tiere haben Tränen zur Pflege und zum Schutz der Augenoberfläche. Zusätzlich haben manche auch noch eine Nickhaut, eine durchsichtige Schleimhaut, die zum Schutz über die Augenoberfläche geschoben werden kann, aber im Gegensatz zum Lid, Sehen noch möglich macht. Unter Wasser (s. Bild unten und vergleiche mit dem Auge über Wasser auf dem Bild weiter unten) oder beim extrem schnellen (300km/h) Sturzflug des Turmfalken kommt sie sinnvoll zur Geltung. Sie ist auch häufig Ersatz für ein Lid das bei zahlreichen Tieren gänzlich fehlt. Beim Menschen hat sie sich zurückentwickelt und ist nicht mehr vorhanden. Das kleine Wärzchen im zur Nase gelegenen Lidwinkel ist der Rest davon.

Der Tränenfilm ist in seiner chemischen Zusammensetzung selbst bei Vögeln und Reptilien den menschlichen Tränen sehr ähnlich. Je nach dem ob das Lebewesen an Land oder im Meer lebt, ist allerdings die Menge an Elektrolyten und Proteinen sehr unterschiedlich. Es gibt sie also wirklich die speziellen "Krokodilstränen". Der Kaiman kann seine Augen 2 Stunden offenhalten ohne zu Blinzeln. Da hätte ein menschliches Auge schon schwere Oberflächenschäden. Wobei der Ausdruck "Krokodilstränen", der ja für unechte Tränen steht, einen anderen Ursprung hat. Sie entstehen nämlich nicht durch eine Gefühlregung, sondern nur, wenn das hungrige Reptil sein mächtiges Maul extrem öffnet, um die Beute zu fressen. Diese Bewegung verursacht einen so starken Durck auf die Augen des Tieres, dass reinigende Augenflüssigkeit ausgepresst wird. Warum Tiere ansonsten weinen, wie dies bei Schafen auf der Schlachtbank oder Elefanten unter Stress beobachtet wurde und ob hiermit Emotionen verbunden sind, konnte wissenschaftlich noch nicht geklärt werden.

7. Linse:

Fische, die unter Wasser jagen müssen, haben eine viel dickere, kugelförmige Linse mit extrem hoher Brechkraft und großer Schärfentiefe. Letzteres ist auch sinnvoll, da diese kugelförmige Linse ihre Form nicht verändern kann, so dass die Augen nicht auf verschiedene Entfernungen scharf eingestellt werden können. Notwendig ist die viel höhere Brechkraft der Linse, weil die Brechkraft der Fisch-Hornhaut durch den direkten Kontakt mit Wasser gleich Null ist und die Kombination der Brechkraft von Linse und Hornhaut (vergl. Der Sehvorgang, im Gegensatz zu den Landtieren, nicht möglich ist. Eine Besondere Variante iegt beim Vieraugenfisch (Bild unten) vor. Dieser hat nicht vier Augen aber seine beiden Augen sind in der Mitte durch eine Membran geteilt. Die untere Hälfte ist auf das Sehen unter Wasser spezialisiert und die obere Hälfte auf das Sehen über Wasser. So kann er Feinde unter Wasser und Beutetiere über Wasser gleichzeitig sehen. Die obere Hälfte der Linse ist entsprechend einem Landtier von schwacher Brechkraft und die untere Hälfte entsprechend einem Fisch stark gekrümmt, um jeweils für die richtige Brechung des Lichts zu sorgen. Er hat weiterhin eine andere Pupille für über Wasser als für Unterwasser Auch die Netzhaut ist zweigeteilt und auf das jeweilige Sehen spezialisiert. Er verfügt über 10 verschiedene Rezeptoren, im Gegensatz zu den 4 beim Menschen (Zapfen und Stäbchen), um unter den ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen beim Unterwassersehen trotzdem maximale Leistungen erbringen zu können.

Gibt es auch "unechte" Augen bei Tieren ?

Oh ja. Zur Abschreckung von Freßfeinden gibt es häufig Oberflächenfärbungen, die an Augen erinnern, wie bei dem Eulenfalter aus Mexiko im Bild unten oder dem Blauen Morphofalter auf der Unterseite der Flügel.

Ansonsten können auch andere Sinne dem jeweiligen Tier helfen ein erstaunlich präzises räumliches Bild der Umgebung zu erstellen und so die Funktion der Augen übernehmen. Dies ist das Grubenorgan bei bestimmten Schlangen (Vipern), das mit Wärmerezeptoren im Infrarotbereich arbeitet und bei den meisten Schlangen der Geruchssinn. Ihre Zunge nimmt Geruchspartikel aus der Umgebung auf und leitet diese an das sogenannte Jacobsche Organ im Gaumen weiter. Dabei kann die Schlange ein räumliches Bild der Verteilung der Duftstoffe wahrnehmen und die Beute so genau orten.

Internet:

- Das Sehen bei Tieren

- Nationalgeographic: Reportage: Das-Auge-und-es-ward-Licht

- Wenn die Evolution ins Auge geht

- Farbsehvermögen der Kolibris

- Leistungsfähigkeit von Krebsaugen

- Sehvermögen der Goldfische

- Terra X: Das Auge – eine Erfolgsgeschichte der Evolution

- Wunder Evolution: Das Auge (History Channel Doku)

- Die Welt mit den Augen der Tiere

- Wie Tiere die Welt sehen

(Stand 16.03.2025)