Überprüfung Farbensehen und Kontrastsehen:

Wie wird das Farbensehen überprüft ?

Das Farbensehen ist eine Fähigkeit des Auges, die durch eine komplizierte Zusammenarbeit von Auge und darüber gelegenen Sehzentren ermöglicht wird. Durch viele Einflüsse kann dies gestört, eingeschränkt oder gar von vornherein nicht vorhanden sein (Vergleiche auch: Wie sehen wir Farben unter Wissenswertes). Wenn hier ein Verdacht besteht, kann dies überprüft werden. Nach einem schweren Eisenbahnunglück 1877 in Schweden, bei dem der Verdacht auf eine Farbblindheit als Ursache bestand, entwickelte Frithiof Holmgren (1831-1897), ein schwedischer Physiologe (Physiologie = Lehre von den normalen, insbesondere biophysikalischen, Lebensvorgängen in den Zellen, Geweben und Organen aller Lebewesen) aus Uppsala in Schweden, den Farbwolltest als langjähriges, früher übliches Standardtestmittel. Hierbei muß der Getestete farbig eingefärbte Wollfäden gleichen Wollfäden zuordnen. Die einfachste derzeit übliche Methode sind Farbtafeln, bei denen ähnliche Farben in gleicher Helligkeit nebeneinander abgebildet werden. Der Farbschwache oder Farbenblinde versucht sich nämlich dadurch zu helfen, daß er sich Helligkeitsunterschiede merkt. Eine Farbe ist häufig etwas dunkler als eine bestimmte andere. Bei diesen Tafeln wird er aufgrund der speziellen Drucktechnik, die verschiedenen Farben in der gleichen Helligkeit darstellt, in die Irre geführt. Die bekanntesten Tafelsysteme sind die nach Ishihara (testet Rot/ Grün-Unterscheidungsprobleme, ein Beispiel unten links) und die nach Velhagen (testet vor allem Blau/Gelb-Unterscheidungsprobleme, ein Beispiel unten rechts). Jeweils eine von zahlreichen Tafeln pro Test ist unten abgebildet. Weitere Farbtafelsehtests sind teilweise noch genauer und eignen sich auch für serh leichte Farbsinnstörungen. Beispiele finden sich z.B. Hier.

Beispiele für Farbtafeln: Links die Zahl 29 im Ishihara-Test und rechts die Zahl 49 im Velhagen-Test

Auf der Seite Farbsehtest.de/ findet sich ein auf diesen Tafeln basierender Test mit dem derzeit überprüft wird, ob Farbsehstörungen auch per Internet feststellbar sind. Wenn bestimmte oder alle Tafeln nicht richtig gelesen werden, liegt eine Farbsehstörung vor.

Das genaue Ausmaß der Farbschwäche läßt sich mit dem sogenannten Anomaloskop überprüfen. Dabei blickt der Patient durch ein Okular auf ein rundes Testfeld, das in zwei Hälften geteilt ist. Die untere Hälfte ist von einem fest eingestellten Gelbton ausgefüllt. In der oberen Hälfte kann der Patient durch Drehen an einem Rädchen Rot und Grün mischen. Das soll er solange tun, bis die obere Hälfte in seinen Augen denselben Gelbton angenommen hat wie die untere. Ein Patient mit Rot-Grün-Schwäche tut sich mit dieser Aufgabe schwer, da er immer zu viel von der Farbe, die er nicht wahrnehmen kann, hinzumischt. Man kann hinterher an einer Skala ablesen wieviel. Dies wird ausgedrückt im sogenannten Anomaliequotienten, dem Ausmaß der Farbschwäche, denn diese kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.

Automatisiertes Anomaloskop: Hier muß ausgewählt werden, welche zwei Halbkreise farbgleich sind. Bei diesem Gerät wird aber kein Quotient angegeben, sondern werden nur auch geringe Farbschwächen festgestellt.

Für bestimmte berufliche Tätigkeiten und Führerscheine (Motorboot, CAD-Arbeitsplätze etc.) ist nur eine gewisse Farbschwäche, d.h. ein bestimmter Anomaliequotient maximal erlaubt oder sinnvoll. Das heißt, bei Verdacht auf eine Farbschwäche oder bei bestimmten Führerscheinen generell, muß dies vorher überprüft werden und ggf. kann der Führerschein nicht erteilt werden.

Über die Häufigkeit von erblichen Farbschwächen, siehe unter Zahlen zum Auge.

Wie wird das Dämmerungssehen und Kontrastsehen überprüft ?

Das Auge kann 16 Millionen Intensitätsunterschiede von Licht unterscheiden, in dem es sich mit verschiedenen Mechanismen an die Lichtverhältnisse anpasst, dies durchaus - je nach Umgebungskontrasten - lokal im Auge unterschiedlich. Das entspricht einem Dynamikumfang von ganz hell zu ganz dunkel von etwa 14 bis 20 Blendenstufen einer Photokamera. Kontrastsensitivität oder Kontrastempfindlichkeit bedeutet, daß 2 gleichzeitig sichtbare unterschiedlich helle Flächen unterschieden werden können.

Eine Digitalkamera im Vergleich, kann sich nicht anpassen. Sie hält immer nur eine Momentaufnahme fest. Gute Kameras mit leistungsfähigen Sensoren schaffen 8-14 Blendenstufen Dynamikumfang. So ist dann bei manchen Photos im dunklen Bereich nichts mehr erkennbar und im hellen Bereich alles "ausgebrannt", wo wir mit dem Auge noch Details erkannt haben. Der Photograph muß dann ggf. zu grelle Stellen bei einer Landschaftsaufnahme durch Grauverlaufsfilter dämpfen. Ein Farbnegativfilm schafft übrigens 11-12, ein Diafilm 6-8 und ein ausgedrucktes Photo 5 Blendenstufen Dynamikumfang.

Für die Erfassung dieses enormen Kontrastbereich des Auges sind viele Bestandteile des Sehsystems mit verantwortlich :

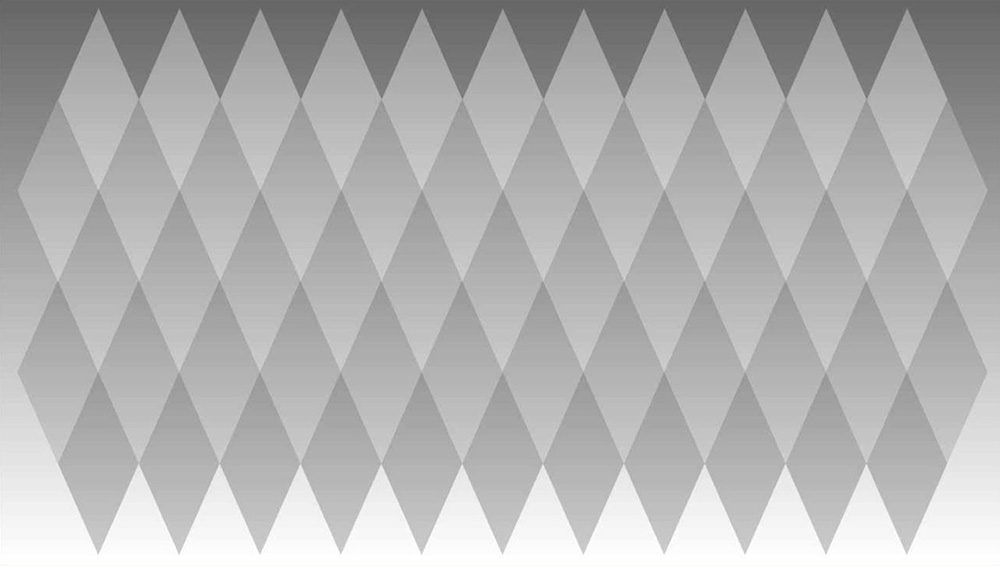

Dies ist zuallererst die Pupille, die durch blitzschnelle reflektorische Erweiterung oder Verengung, die Lichtmenge, die in das Auge kommt reguliert und sie so meist in einem Bereich halten kann, der vom Auge verarbeitet werden kann. Weiterhin kann durch jeweiliges Umschalten von Stäbchen- auf Zapfensehen ein weiterer Bereich abgedeckt werden (vergl. auch das Kapitel zum Sehvorgang). Zusätzlich kann in der Nachbearbeitung durch die Nervenschicht in der Netzhaut eine Kontrastverstärkung erfolgen, das heißt Kontraste werden stärker gesehen, als es der optischen Wirklichkeit entspricht. Dies erleichtert das Erkennen, führt aber auch zu nichtrealen Eindrücken. Auf einem helleren Hintergrund sieht dann ein graues Symbol z.B. dunkler aus als auf einem dunkleren Hintergrund (s.Bild unten).

Beispiel für Kontrastverstärkung: Der Hintergrund wird von oben nach unten immer heller. Die Karos sind in Wirklichkeit alle genau gleich grau aber im Bestreben des Gehirns Kontraste, zum besseren Erkennen von Details, zu verstärken, werden sie unten dunkler gesehen als oben obwohl dies real nicht der Fall ist. Ein Beispiel von vielen für optische Täuschungen durch die Eigenheiten des Sehsystems.

Weitere Folgen dieser Verstärkungen oder Hemmungen in den Rezeptiven Feldern der Nervenschicht der Netzhaut (Ganglienzellen) sind optische Täuschungen an Kreuzungsstellen verschiedener heller und dunkler Zonen, wie es im folgenden Beispiel einer sogenannten Hermannsgitters zu sehen ist.

Hermanngitter: An den Kreuzungen der weißen Linien, sieht man beim Hin- und Herblicken auf dem Bild, graue Quadrate auftauchen, die an seitlichen Verstärkungen durch die Rezeptiven Felder liegen.

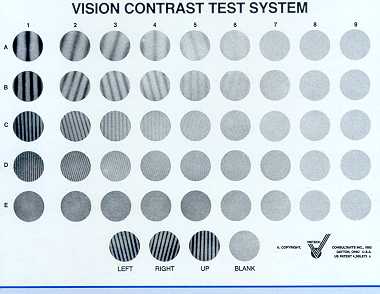

Mit einem unten abgebildeten Gerät (unten im Bild) in der Augenarztpraxis wird das sogenannte Kontrastsehen bzw. das Sehen bei Dämmerung (vergl. auch Probleme im Dunkeln) und die Blendungsempfindlichkeit (s. Blendung) überprüft. Nach einer Eingewöhnung von 5-10 Minuten in einem dunklen Raum, muß man ganz schwach erkennbare Zeichen (sogenannte Landoltringe) mit sehr geringem Kontrastunterschie in dem Gerät ohne und anschließend mit Blendung (Gegenlicht) unterscheiden. In mehreren Stufen wird der Kontrast, d.h. der Helligkeitsunterschied zwischen der gering beleuchteten Umgebung und den Zeichen, vermindert. Bestimmte Werte (Kontraststufen) gelten als normal. Werte darunter sind anlagebedingt oder krankheitsbedingt und können für bestimmte Tätigkeiten disqualifizieren (Pilot, Autofahren etc.).

Auch wenn vor allem in der Dämmerung, d.h. bei schlechter Beleuchtung hier Probleme entstehen können, ist das Kontrastsehen auch tagsüber von Bedeutung. Nicht immer sind die Unterschiede zwischen weiß und schwarz so deutlich wie beim Sehtest mit den schwarzen Zahlen auf weissem Grund bei guter Beleuchtung. In der Realität müssen ja auch gering unterschiedliche Graustufen unterschieden werden und dies gelingt dem hier z.B. durch Linsentrübungen Eingeschränkten evt. nicht mehr. Man spricht von verminderter Kontrastempfindlichkeit. Die Sehschärfe ist unter den Verhältnissen mit maximalem Kontrast beim Sehtest dann zwar noch 100% aber unter geringeren Kontrastverhältnissen ist sie viel schlechter und der Patient kann trotz 100% Sehschärfe im Sehtest, erhebliche Probleme mit dem Erkennen von Details im Alltag haben und es bestehen Leseprobleme und Fahruntauglichkeit, vor allem bei eingeschränkten Lichtverhältnissen wie bei Nacht und Nebel. Hierfür gibt es weitere Testmöglichkeiten mit speziellen Tafeln (s.u.).

(Bei diesem Test zur Überprüfung der Kontrastempfindlichkeit muss die Richtung des Streifenmusters erkannt werden)

(Bei diesem Test zur Überprüfung der Kontrastempfindlichkeit muss die Richtung des Streifenmusters erkannt werden)

(Lesetest zur Überprüfung der Kontrastempfindlichkeit)

(Lesetest zur Überprüfung der Kontrastempfindlichkeit)

Was sind die Ursachen für eingeschränktes Kontrastsehen?

Es gibt hier neben der Nachtblindheit und Trübungen der optischen Medien (Hornhaut, Glaskörper und Linse) viele verschiedene einfache bis bedeutsame Ursachen, die abgeklärt werden müssen. Das reicht vom Trockenen Auge bis zu Hirnschäden nach Unfällen. Letztere können das Kontrastsehen lange bis dauerhaft einschränken. Auch der Grüne Star kann zu großen Alltagsproblemen mit eingeschränktem Kontrastsehen führen ohne das die Sehschärfe schon eingeschränkt ist. Aber manch einer, der meint nachtblind zu sein, braucht bloß eine bessere Brille, da die Unschärfe nachts mehr stört.

Was kann man tun ?

-

Je nach Ergebnis der Untersuchung kann es sinnvoll sein, das Fahren bei Nacht zu vermeiden (Vergleiche auch Anforderungen im Strassenverkehr). Das Kontrastsehen und die Fahrtüchtigkeit kann bei einem beginnenden Grauen Star schon stark herabgesetzt sein bevor die reine Sehschärfe (siehe Sehtest) verschlechtert ist. Grund ist, daß bei der Sehschärfeprüfung immer ein maximaler Schwarz/Weiß-Kontrast angeboten wird und letztendlich mehr die Auflösung überprüft wird - also wie kleine Sachen kann ich noch unter scheiden - während das “flaue Bild” durch die Linsentrübung es mir schwer macht bei nicht optimaler Beleuchtung (z.B. Lesen abends auf dem Sofa oder beim nächtlichen Autofahren) noch etwas genau zu erkennen.

-

Trübungen wenn möglich entfernen (z.B. durch Operation des Grauen Stars)

-

Vermindertes Kontrastsehen bedeutet auch häufig eine erhöhte Gangunsicherheit, da Bodenunebenheiten und Stufen schlechter erkannt werden. Hier sollte man mit ggf. Gehhilfen - im schlimmsten Fall ein Rollator - arbeiten und zu Hause Stolperfallen entfernen.

-

Bei krankhaften Veränderungen können evt. sogenante Kantenfilter (Gläser, die bestimmte Wellenlängen des Lichtes ausblenden) das Kontrastsehen bessern und die krankhafte Blendungsempfindlichkeit vermindern. Bei gesunden Augen ist durch gefärbte Gläser, wie z.B. die Gelbfilterbrillen nur eine psychologische Kontrastverstärkung zu erreichen, denn sie schlucken wie alle gefärbten Gläser Licht, bei Gelbfilterbrillen bis zu 15%.

Nicht vergessen sollte man aber auch, daß der Mensch bei flauer Beleuchtung, nun mal an seine biologischen Grenzen stösst (wir sind keine "Nachttiere" wie Eulen z.B.), es indivduelle Unterschiede gibt und daher Mancher einfach mit Problemen beim nächtlichen Autofahren (insbesondere bei Nässe und Gegenlicht) leben muss.

(Stand 17.02.2025)