Lokaltherapie in der Augenheilkunde:

Örtliche Therapie bzw. Lokaltherapie in der Augenheilkunde

In der Augenheilkunde werden zur Behandlung selten Tabletten verwendet. Je nach Zweck und Dauer der gewünschten Wirksamkeit werden Augentropfen, -Gel oder -Salben wie unten auf dem Bild in den unteren Bindehautsack (zwischen Innenseite des Unterlides und Auge ) gegeben. Neuerdings gibt es auch die Möglichkeit durch Spraygabe auf das geschlossene Auge Wirkstoffe an die Oberfläche zu bringen (nur für trockene Augen).

Bei schweren Erkrankungen sind evtl. Spritzen neben (parabulbär), in (intravitreal) oder hinter (retrobulbär) das Auge notwendig. Auch "Depotstäbchen" mit langsamer langfristiger Abgabe im Bindehautsack oder als Implantat im Auge selber, sind möglich. Ganz neu ist die genetische Therapie in der Augenheilkunde (s.u.).

Wie wende ich Tropfen und Salben an ?

Dabei zieht man das Unterlid mit dem Finger der einen Hand etwas nach unten, blickt nach oben, hält das Fläschchen in der anderen Hand und drückt es zusammen bis ein Tropfen herauskommt und in den Bindehautsack oder auf “das Weiße” vom Auge fällt. Einfacher geht es vor dem Spiegel. Noch einfacher ist es, wenn es ein anderer macht. Dabei sollte die Spitze des Behälters das Auge oder das Lid nicht berühren. Dies hat zum einen hygienische Gründe und zum zweiten ist es sehr schmerzhaft und kann zu Verletzungen führen, wenn man “das das Klare vor dem Bunten” (die Hornhaut) des Auges berührt. Man sollte dabei aber nicht in Richtung des Fläschchens schauen, sonst schließt man im entscheidenden Moment reflexartig das Auge.

Bei Salben und Gelees ist es im Prinzip genauso. Hier ist es manchmal hilfreich die Tube vorher handwarm zu machen, da die Salbe sonst nicht weich genug ist und wie eine feste “Wurst” gleich wieder aus dem Bindehautsack rutscht. Man braucht von den Augensalben auch nicht 2-3cm, sondern lediglich wenige Millimeter Salbenstrang. Mehr wird von Lid gleich wieder herausgedrückt.

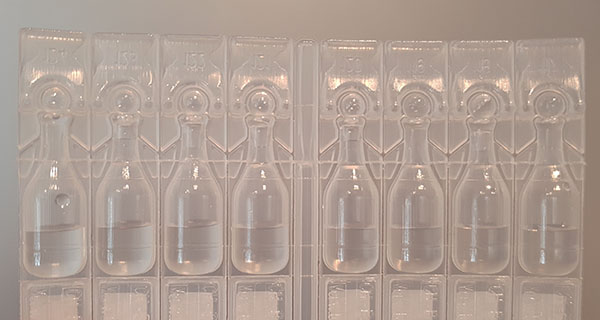

Beachten muß man auch das Haltbarkeitsdatum der Tropfen bzw. die Zeit seit dem Anbruch des Fläschchens. Häufig beträgt die Haltbarkeit nach Anbruch nur 4-6 Wochen. Immer wieder kommen Patienten in die Praxis, die die vor einem halben Jahr genommene Salbe des Sohnes weiter benutzen, weil sie doch jetzt die gleichen Beschwerden hätten. Das geht allein aus hygienischen Gründen schon gar nicht, dass verschiedene Personen, das gleiche Fläschchen verwenden. Praktisch ist hier die Einzeldosisophthole (EDO), eine kleine Ampulle mit Augentropfen zur Einmalverwendung (Bild s. unten), da die noch geschlossenen anderen Ampullen in der Packung natürlich, gemäß dem aufgedruckten Haltbarkeitsdatum, noch Jahre haltbar sind. Einmal heißt übrigens nicht, dass man die Ampulle gleich nach einmaliger Anwendung wegschmeissen muss. Wenn noch etwas drin ist, kann man sie innerhalb 2 Tagen noch zu Ende verwenden.

Bei Gabe von Tropfen ist es übrigens sehr hilfreich, die Lider 2 Minuten nach dem Tropfen geschlossen zu halten, da dann weitaus mehr (50%) Wirkstoff im Tränenfilm und damit am Auge bleibt. Bei offenen Augen ist nach 2-4 Minuten 90% und nach 5-10 Minuten alles durch die Tränenwege abgelaufen, d.h. bis dahin hat der Wirkstoff nur Zeit einzudringen. Auch ein Zusammendrücken der Tränenkanälchen zur Nase hin, nach dem Tropfen, verlängert die Verweildauer der Tropfen. Hierzu muß man bei geschlossenen Augen mit einem Finger auf den Augenwinkel neben der Nase drücken. Bedacht werden muß auch der sogenannte "Auswascheffekt", bei Gabe verschiedener Tropfen. Wird die zweite Sorte bereits 30 Sekunden nach der ersten gegeben, tritt nur eine 55% Wirkung des Stoffes auf. Bei 2 Minuten Abstand sind es 67 % Wirksamkeit und erst bei 5 Minuten Abstand wirken beide Stoffe zu 100%.

Da die Regelmäßigkeit des Tropfens bzw. der Salbengabe bei vielen Augenkrankheiten essentiell ist und hier leider bei der Hälfte der Grüner-Star-Patienten z.B. einiges im Argen liegt, gibt es eine APP (“Mein Auge”), die einen an das Tropfen erinnert. Sie ist im Google Play Store und im Apple App Store kostenlos erhältlich.

Was sind die Unterschiede ?

Nachteil der Salben ist, die durch sie bewirkte vorübergehende Einschränkung der Sehfähigkeit (häufig Schmierfilm auf dem Auge), so daß sie meistens nur zur Nacht gegeben werden. Ihr Vorteil ist die längere Verweildauer auf der Augenoberfläche (bis zu 4 Stunden), im Gegensatz zu den Augentropfen, die nach 10 Minuten komplett weg sind.

Gele und Tropfen beeinträchtigen in der Regel die Sehkraft nicht. Gele verbleiben etwas länger am Auge, so daß seltener und weniger hoch dosiert getropft werden müssen. Augentropfen, die als “Suspension” (milchige Flüssigkeit) vorliegen müssen unbedingt vor Gebrauch geschüttelt werden (steht meist auf der Packung). Die Dauer der Wirksamkeit der Augentropfen bzw. des -gels hängt vom verwendeten Inhaltsstoff ab. Zwischen 1 und 24 Stunden kommt alles vor.

Eine Depotspritze neben das Auge ist z.B. bei starken Entzündungen angebracht, da so eine dauerhaftere (Tage) und stärkere Wirkung erzielt werden kann. Leider ist sie nicht besonders angenehm.

Erst seit wenigen Jahren gibt es jetzt auch Spritzen in das Auge (siehe Makulopathie) oder Depotimplantate im Auge (s. Gefäßverschlüsse). So erreicht man die Netzhaut mit höheren Konzentrationen an Wirkstoff. Man spricht dabei von intravitrealer Injektion. Klingt viel schlimmer als es ist, da eine örtliche Betäubung gegeben wird. Man spürt nur ein kurzes Druckgefühl am Auge.

Augenspüllösungen bzw. - bäder bei gereizten Augen werden mittels einer kleinen “Wanne” auf das offene Auge gegeben, sind eher wässrig und können die Oberfläche etwas reinigen (Staub im Auge z.B.) und “beruhigen”. Sie werden schon lange verwendet (früher hieß es Borwasser) und haben heute andere Zusammensetzungen. Manche dienen auch zum Neutralisieren nach Verätzungen.

Was sind die Nebenwirkungen ?

Diese hängen natürlich von dem verwendeten Inhaltsstoff und von den Eigenschaften, z.B. dem pH-Wert (Wert für die Säure- oder Laugenstärke) oder dem Konservierungsstoffgehalt der Grundflüssigkeit oder -salbe ab. Nicht immer läßt sich aufgrund der Zusammensetzung mancher Stoffe ein beschwerdefreieres Präparat finden und dann muß man - mit dem Ziel des Behandlungserfolges vor Augen - die Nebenwirkungen hinnehmen. Brennen, Schleiersehen und Rötungen am Auge sind bei manchen Medikamenten nicht vermeidbar und nicht unbedingt ein Hinweis, daß diese Tropfen nichts taugen. Bei den stärker wirksamen Augentropfen gegen den Grünen Star z.B., sind dauerhafte gerötete Augen nicht vermeidbar. Sie werden aber ja "nicht zum Spaß" gegeben. Manch Patient nimmt sie leider deswegen nicht regelmäßig genug oder gar nicht. Wenn dann die Folgen dieses Verhaltens auftreten ist es meist zu spät.

Generell wird durch diese örtliche Therapie nur ein Minimum an Allgemeinwirkung auf den Körper erzielt. Bei dem häufig in der Augenheilkunde verwendeten Cortison z.B., ist dies von großem Vorteil. Die Vorstellung jedoch, daß keine allgemeinen Wirkungen auftreten könnten, ist falsch. Wie jeder weiß, der schon häufiger Augentropfen genommen hat, schmecken manche auch unangenehm. Grund für diese allgemeinen Wirkungen ist der Abfluß der Tropfen in die Nase und die Aufnahme in den Körper über die Nasenschleimhaut und evtl. sogar ein Laufen in den Hals bei zurückgebeugtem Kopf und dort das Schmecken auf der Zunge. Um ein Extrembeispiel zu nennen: Es gibt Augentropfen für Erwachsene, mit denen man bei intensivster Gabe ein Neugeborenes in Lebensgefahr bringen kann.

Zu berücksichtigen ist auch, daß ein Tropfen aus einem handelsüblichen Tropfbehälter viel größer als das Fassungsvermögen des Bindehautsackes ist. Insofern läuft immer etwas über die Wange. Bei empfindlicher Haut sollte man das aufsaugend abtupfen und nicht verreiben, da sonst leichter Lidekzeme als allergische Reaktion auftreten können. Allergische Reaktionen der Bindehaut kann es je nach verwendetem Grundstoff oder Konservierungsstoff natürlich auch geben. Dann ist ein Wechsel des Medikamentes bzw. eine konservierungsstofffreie Variante sinnvoll. Generell muß man zum Thema Konservierungsstoffe sowieso sagen, daß bei längerfristig genommenen Augentropfen, am besten eine konservierungsstoffreie Form (z.B. EDOs s. oben) gewählt werden sollte, da die Konservierungsstoffe auf Dauer die Augenoberfläche schädigen (giftig für Hornhaut und Schleimhaut) und ein Trockenes Auge fördern. Besonders schlecht ist hier das Benzalkoniumchlorid (BAC). Wenn möglich wird es daher heute weniger verwendet und harmlosere Konservierungsstoffe, wie sie auch in der Kontaktlinsenpflege vorkommen, breiten sich aus oder gar welche, die an der Luft bzw. unter Lichteinfluss zerfallen und nur in der Tropfflasche wirken. Durch neuartige keimdichte Behältnisse ist es inzwischen auch möglich Augentropfenflaschen angebrochen wochenlang zu benutzen, ohne dass die keimtötenden Konservierungsstoffe notwendig wären (Mehrdosisophtiolen oder kurz MDOs).

Bei den Spritzen neben und in das Auge sind aufgrund der intensiveren Wirkung durch die höhere Konzentration des Stoffs auch die möglichen Nebenwirkungen stärker. Siehe z.B. unter Intravitreale Injektion.

Neuere Forschungen beschäftigen sich auch mit geschlechtsspezifischen und ethnischen Unterschieden und inwieweit man das bei Dosierung und Therapie berücksichtigen sollte. Frauen reagieren oft empfindlicher auf Medikamente, Konservierungsstoffe und Kontaktlinsen. Da sie Therapien aber konsequenter und zuverlässiger anwenden schlagen Therapien oft besser an. Sie benötigen daher oft auch weniger Kontrolluntersuchungen. Sie sind 2-4-mal so häufig von einem Engwinkelglaukom, einer Form des Grünen Stars, betroffen. Das liegt zum Teil an anatomischen Unterschieden, da Frauen oft kleinere Augen und engere Vorderkammerwinkel haben. Sie leiden auch 4-5-mal so häufig an einer Endokrinen Orbitopathie als Männer. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass autoimmune Schilddrüsenerkrankungen wie der Morbus Basedow bei Frauen viel häufiger auftreten. Die Hornhaut ist bei Frauen dünner und sensibler, was hormonell bedingt sein kann, da Östrogen die Funktion der Nerven in der Hornhaut beeinflusst. Bezüglich ethnischer Unterschiede hat man zum Beispiel festgestellt, daß dunkelhäutige Personen und Personen lateinamerikanischer Herkunft häufiger ein Offenwinkelglaukom, eine Form des Grünen Stars, entwickeln und man hier früher mit der Vorsorge beginnen sollte.

Welche Tropfen soll ich wofür nehmen ?

Eine viel gestellte Frage, die man so natürlich nicht pauschal beantworten kann. Bei allen ungewöhnlichen Schmerzen, Rötungen oder Sehverschlechterungen sollte ein Augenarzt aufgesucht werden. Hier kann dann der harmlose Befund vom gefährlichen getrennt werden. Die Selbsttherapie ist zwar bei Rückfall bekannter Erkrankungen durchaus möglich, dafür muß aber eine eindeutige Diagnose gestellt worden und die Beschwerden typisch sein. Sicher kann man bei altbekannten Beschwerden durch sein Trockenes Auge, die besprochene Therapie wieder ansetzen, da solche Tropfen auch frei erhältlich sind. Gefährlich wird es jedoch, bei dauerhafter Rötung unbekannter Herkunft, einfach gefäßverengende Augentropfen zu nehmen, die leider frei erhältlich sind, die Rötung zwar dämpfen aber an der Ursache nichts tun können. So werden manchmal schwere Augenerkrankungen verschleiert und bis zu größeren Schäden verschleppt.

Wie funktioniert genetische Therapie ?

Derzeit sind mehr als 260 verschiedene genetisch bedingte (erbgutbedingte) Sehstörungen durch fortschreitende Netzhautschäden bekannt. Man spricht von IRD (inherited retinal disease) als Überbegriff für erbliche Netzhaut- und Makulaerkrankungen. In den USA ist erstmals eine Gentherapie gegen eine Form der genetisch bedingten Erblindung durch eine ansonsten nicht behandelbare erbliche Netzhautdystrophie (RPE65-assozierte frühkindliche Netzhautdystrophie) zugelassen worden. Bei diesen Kindern liegt eine extreme Nachtblindheit und starke Abhängigkeit des Sehvermögens von der Umgebungshelligkeit vor. Die Säuglinge starren regelrecht ins Licht. Mit der Therapie kann bei Kindern und Erwachsenen dieser erbliche, durch eine Genmutation ausgelöster Verlust des Sehvermögens behandelt werden, der ansonsten in den 30ern oder 40ern in Erblindung enden kann. In Deutschland leiden an dieser speziellen Netzhauterkrankung etwa 150 bis 200 Menschen. Dabei führt eine Mutation (Erbgutveränderung) im Gen RPE65 zu einer allmählichen Zerstörung der Sinneszellen in der Netzhaut. Das Gen kodiert für ein Enzym zur Reaktivierung des Sehpigments Rhodopsin nach “Bleichung” (Lichteinfall), ohne das die Sinneszelle nicht funktionstüchtig ist. Ist das Gen beschädigt, wird dieses Enzym nicht hergestellt. In Deutschland ist das Medikament "Luxturna" jetzt zugelassen. Bei der Behandlung werden intakte Versionen des RPE65-Gens in Virenhüllen verpackt und unter die Netzhaut injiziert. Die Virenhüllen dienen als “Genfähren”, d.h. sie infizieren die Zelle und transportieren dabei das fehlende Gen in die Zellkerne, wird aber nicht in das Erbmaterial eingebaut. Dort steht es dann zur Produktion des fehlenden Enzyms zur Verfügung. Zerstörte Sinneszellen können so nicht reaktiviert werden aber ein weiteres Fortschreiten wird gebremst und noch nicht zerstörte funktionieren dann erstmals. Bereits nach 30 Tagen merkt der Patient einen Unterschied. Man muß allerdings einschränkend sagen, daß es zwar zu einem verbesserten Sehen bei eingeschränkter Beleuchtung kommt aber die Sehschärfe nicht wesentlich beeinflusst wird und mittelfristig andere Abbauprozeße (chorioretinale Atrophien) in der Netzhaut auftreten. 2019 gelang es die sogenannten Vektoren (Viren mit modifiziertem Erbgut) so zu optimieren, dass sie jetzt einfach in den Glaskörper gespritzt werden können, nämlich im Rahmen einer Intravitrealen Injektion. Dadurch braucht es nicht mehr spezialisierte Netzhautchirurgen, sondern jeder Augenarzt mit einem entsprechend ausgerüsteten Operationssaal kann diese Therapie durchführen. Als bisher einzige zugelassene Gentherapie für eine erbliche Netzhautdegeneration geht man davon aus, daß derartige Therapieformen noch einige weitere Krankheiten in Zukunft heilen können. Die Forschung daran ist intensiv, Studien laufen.

Ein ähnlich gelagertes Gebiet ist die Optogenetik. Sie ist eine Technik, bei der Gene aus Algen verwendet werden, um lichtempfindliche Zellen in Menschen oder Tieren zu erzeugen. Dabei wird das Gen für die lichtempfindlichen Moleküle der Alge in andere Zellen eingeschleust und sie so lichtempfindlich gemacht. Man verspricht sich hiervon Heilungsmöglichkeiten für die Retinitis Pigmentosa.

Es stellt sich doch, wie generell in der Medizin, bei diesen aufwendigen Verfahren eine ethische Frage: Was wollen und können wir noch bezahlen und wer bekommt dann welche Therapie oder eben auch nicht. Ein Beispiel aus einem anderen Fachgebiet: Die Therapie eines Mukoviszidosepatienten (angeborene Lungenkrankheit) kostet bei durchschnittlicher Lebenserwartung im Laufe des Lebens des Betroffenen 17 Millionen Euro !

Wie erfolgte die Augentherapie in vergangenen Zeiten ?

Augentherapie bei den Römern: Die römische Medizin einschließlich der Augenheilkunde wurde maßgeblich beeinflusst von der griechischen und lag daher oft in den Händen von griechischen Sklaven. Sie hatte ihre Blütezeit im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Es gab sogar schon eine Trennung in konservative und operative Augenheilkunde. Wesentliches Mittel der konservativen Augenheilkunde waren die “Kollyrien” (zu deutsch: Brötchen). Diese hatten als Grundsubstanz Bot oder “Gummi” (Akaziensaft), der die eigentlichen Heilmittel beigemengt waren. Dies waren Milch, Honig, Wein, Olivenöl, Leinsamen, Safran, Pfeffer, Myrrhe, Mohn, Baldrian, Schwefel, Kupfer, Zink, Blei, Eisen etc. Letztendlich alles Substanzen, welche antientzündliche, antibakterielle oder schmerzstillende Eigenschaften haben. Manche Kollyrien waren von vornherein flüssig. Die trockenen Kollyrien hatten Stangenform und wurden in Wasser oder Milch gelöst, bevor sie mie einem Pinsel oder Spatel auf die Augenlider aufgetragen oder in den Bindehautsack gegeben wurden.

Augentherapie bei den alten Ägyptern: Durch Sandstürme, Staubwirbel und Insekten ist Ägypten das klassische Land der Augenkrankheiten. Es gab bereits in der Pharaonenzeit auf Augenheilkunde spezialisierte Ärzte. Das wissen wir aus Therapieanweisungen zur Heilung von Augen, die auf Papyrus gefunden wurden. Später war Alexandria von 200 v. Chr. bis 200 n. Chr. das medizinische Zentrum der oberägyptischen, griechischen, indischen und vorderorientalischen Welt. Dort legten Gelehrte Rezeptsammlungen zur Behandlung von Augenleiden an. Der Papyrus Ebers (16. Jahrhundert v. Chr., vermutlich um 1550 v. Chr.) wiederum, als eine der ätesten erhaltenen medizinischen Schriften, enthält u.a. eine in sich geschlossene Sammlung von fast 100 Rezepten für die Behandlung von ca. 20 Augenerkrankungen. Die Anweisungen blieben aber schlicht und sind von eher geschichtlichem als medizinischem Wert. Magie, Rituale und Zaubersprüche waren ein wesentlicher Bestandteil der Therapie. Die Rezepte waren auf Pflanzenbasis, aus tierischen Produkten oder enthielten Mineralien zur Behandlung der Augen. Das Umranden der Augen mit Malachit z.B., war in der Pharaonenzeit nicht nur modisch, sondern auch keimtötend. Es wurde zur Behandlung von Augeninfektionen verwendet und war Bestandteil von Augenschminke. Kosmetische Augenschminke hatte immer auch eine vorbeugende Wirkung. Die Therapie der Augenerkrankungen erfolgte in der Regel durch Schminken bzw. Auftragen der Arzneimasse auf die Augenlider, seltener durch Verbände, in einigen Fällen durch Einträufeln der flüssigen Heilmittel in die Augen. Weitere Informationen siehe auch unter Medizin im Alten Ägypten und Das Auge im alten Ägypten, sowie Bleisalze in der Schminke.

Augentherapie im europäischen Mittelalter: Das Wissen der Römer und Ägypter ging zwar größtenteils verloren aber im Mittelalter wurde wieder Neues entdeckt und das bereits in der damaligen Zeit erforschte und angewandte Heilmittel bei gesundheitlichen Problemen durchaus wirksam sind, wurde in den letzten Jahren mehrfach nachgewiesen. So entdeckten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Untersuchung eines tausend Jahre alten Rezepts von Augensalbe, dass diese deutlich wirksamer gegen einige Bakterienstämme war als unsere heutigen Antibiotika.

(Stand 22.07.2025)